作者:游詠馨/台灣大學社會學系碩士、曾凡慈/中研院社會所助研究員

「我會覺得就是,一個好好的個人,感覺都是跟這個世界起衝突,都不照著你的步來。會有一種這個世界應該要怎麼樣、要怎麼樣,可是它就不是這樣,就會覺得很討厭,怎麼大家都不守規矩、大家都不好好做事情。」

——萬萬(23歲,男亞斯)

近二十年來,隨著台北市長柯文哲數度以「亞斯伯格症」自我標舉所引發的媒體效應,這個名詞逐漸進入大眾的眼簾,其意義也從早期被視為因社會互動能力缺陷與固著行為,從而需要醫療診斷與介入的「疾病」,轉成為更正向的率性、直白、不諳人情世故等「特質」。甚至有精神科醫師陳豐偉為文指出「亞斯人」是一種新的人群分類,並大膽推估在台灣「每10個人中就有一個」。即便在2013年《精神疾病診斷與統計手冊》改版中,亞斯伯格症已經因為診斷信度問題(與自閉症很難可靠劃分)而失去獨立的疾病類別地位,納入自閉症類群障礙 (Autism Spectrum Disorder, ASD) 的光譜中,但台灣仍沿用亞斯概念,視為一種兒童到成人階段皆可能發生的社交障礙。〔1〕

事實上,正常與異常總是一體兩面地出現,異常或障礙的界定與排除,往往建立在以常模或理想為前提要件。過去曾有醫療史研究者Christopher Lane以美國社交恐懼症為例,勾勒出社會對於正常人有喜好社交 (sociable)、不過度迴避人群,以及積極進取、有意願表現自我之預設。因此,當人過度害羞乃至於極端抗拒社會互動,甚至到足不出戶的程度,就可能被視為一種疾病。受到Lane的研究啟發,本文希望從當代台灣社會亞斯伯格概念(無論是作為正式診斷或人們用來自我認識)的盛行,探究我們對「正常人」的標準,如何從過去注重生理、心理等身體發展,拓展到對情緒反應、社會行為和人際互動等各種「社交」能力的重視上。

這篇文章改寫自第一作者的碩士論文《常與異之間的游移人生:亞斯論述、認同與社交常規》第三章,主要材料來自對30位經醫療確診或自我宣稱為亞斯成年人的深度訪談。由於受訪者本身不一定具有正式診斷,甚至對「亞斯伯格」是否為一精神疾病的看法也不一致,因此以下一律以「亞斯」稱之,且文中所使用的均為化名。藉由分析這些受訪者回溯他們成長過程中如何感受到自己格格不入,本文試圖揭示出台灣社會中的社交正常與異常,如何隨著當事者的年齡、性別與社會位置差異而被不同地區辨,以及這些多半是非正式、未言明的社交常規,如何形塑亞斯的生命經驗。

少時不合眾

我們首先發現,人們期待的社交常規會因年齡的差異而有所不同。童年階段的孩童被期待能服從權威,表現不突兀,適應並融入團體;成年後則被期待能熟稔人情世故的潛規則。以社會互動能力缺陷與固著行為為特徵的亞斯小孩,就可能過度執著於表面規則,因此表現突兀,而成為了不合眾的「破壞王」。本研究訪談的一位女亞斯真臻提到,幼時的她從百科全書學習到西餐禮儀,卻在某次家庭聚餐中發現全家人都不遵守書上的規定,生氣地糾正所有人,使得原本溫馨的家庭聚會在真臻的堅持與哭鬧下變成一場「悲劇」。由此可知,一味地遵守規矩並不符合社交常規的主旨,而是掌握情境的脈絡意義(溫馨的家庭聚餐)、有彈性調整的能力(視對象與場合而不執著於西餐禮儀),才能適應並融入團體,符合「合眾」的規範。另一位受訪者育資,則是為了累積點數以換取獎品,因此在上課不斷舉手發問與回答問題;事後才發現,同學們都已意識到發言機會其實是要盡可能地公平分配,而自己堅持要搶答的行為,就顯得很突兀並且破壞公平性。上面兩個例子都顯示了──在社交場合,合眾是重要的規範。保持一定彈性以讓社會互動得以順利進行,遠比恪守明文規矩來得重要許多。

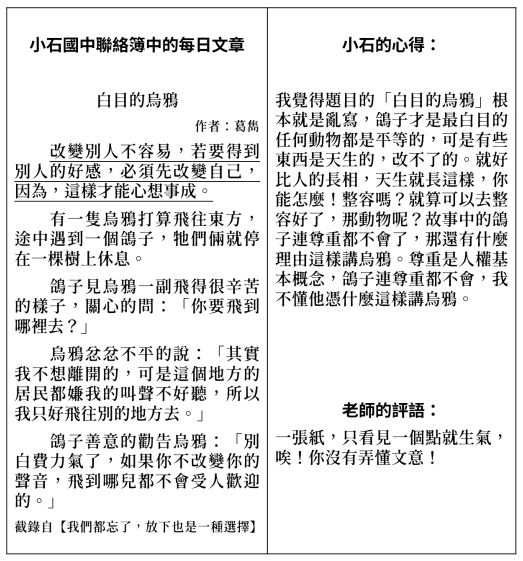

另外,亞斯還常因為堅守道德規範,而過度直接表達內心真實的想法,也成為挑戰權威而破壞合眾規範。以下的是小石傳給我他國中時在聯絡簿上其中一篇的文章心得,他對於老師在其中的指責性評語一直耿耿於懷:

(資料來源:受訪者小石提供)

對大多數讀者來說,文章想要給予的教示相當明顯,甚至已經劃線強調重點——烏鴉要改變自己的聲音才會受到歡迎。一般學生即便不認同文章的內容,還是會意識到老師可能喜歡什麼樣的答案,而學會在寫作上掩飾自己的想法,或者用較婉轉的方式表達自己的批評或意見,以讓老師接受。但對於小石來說,他並沒有特別意識到需要隱瞞,而是有話直說。小石對於文章的批評當然沒有錯,只是不符合作業的期待,再加上用字遣詞較為激烈,就顯得挑戰權威而破壞合眾規範。

從上述的例子中可見,合眾作為一種社交常規是隱性運作的,當亞斯執守於表面規則(包括要寫「讀後心得」),就可能在團體中表現怪異與突兀,戳破社會期待卻甚少言明的人際和諧。像是鼓勵學生上課踴躍發言的規則,實際上還是期待孩童有輪流與禮讓的觀念,而不是一個人特別突出;謹守著尊重萬物平等的觀念,卻被認為誤讀文意、反應激烈而不懂反躬自省。

值得注意的是,台灣(或東亞)教育系統當中成績至上的文化,經常掩蓋了亞斯孩童在人際上面的困難。在研究過程中,經常聽到受訪者以「可能我成績好,(社交不好)也不會怎麼樣」來解釋何以幼時自身不合眾的行為不會被視為異常。甚至當確診之後,旁人也常以「亞斯沒關係,你可以當柯文哲」來予以「鼓勵」。這樣的表述,反映出台灣社會在升學主義的文化裡重學業輕社交的傾向。因此,特別對於學習表現出色的亞斯,成績對他們宛如雙面刃,一方面使他們維持著表面上的「正常性」;但另一方面也讓他們的人際困難被家長或老師忽視,等到了社交能力更被放大檢視的成年階段,成年亞斯在大學生活、親密關係經營、職場上應對進退等各方面的社會適應問題,才會漸漸浮現檯面。

長大不世故

相較於童年階段,成年以後的社交情境逐漸多元與複雜。社會對成年人的期待是要懂得「人情世故」、維持人際和諧,不要隨意挑戰或質疑一些人情義理,但對於亞斯來說,人情世故並沒有具體規則可循,在在考驗他們自認天生困難的社交能力。例如錫宇就提到自己很不擅長掌握互動規則,使得同儕都認為他「很冷淡」,即便感受到對方有釋出善意,自己也努力回應,但都「回應得很呆版,或是很簡短,他們就覺得我對他們沒有興趣」。另一位受訪者宇凡亦提到與他人維持熱絡互動的困難,特別是年輕男孩小團體常常會講一些無意義的玩笑話或有些惡趣味的舉動,而他因為過於認真與嚴肅看待與回應,反而顯得格格不入:

你在講幹話,所以我現在回話,我也知道用幹話來可以跟你溝通,但我沒有辦法。那我覺得可以你用這個層次,他也用這個層次,這樣的交流就會比較行,那我這樣的交流,就沒有辦法跟人有比較深的往來這樣。我就覺得他們是一團的,我好像是在這一團之外的outlier(按:局外人)。他們在講笑話,但我就是講話講出來都很認真、嚴肅,所以我會打不進他們那個團體,那個小圈圈我進不去。

另外,使用感性、婉轉的言談,適切地表達同理心,或是在需要的時候運用「場面話」,也是一種展現人情世故的重要方式,卻同樣對習於理性分析的亞斯帶來重大挑戰。好幾位受訪者都反省自己在面對朋友因各種事件而表現痛苦時,他們經常只會一味分析事件起因與建議解決問題的方式,有時反而顯得像是在指責與刺激對方,而非理解他們的心情與需求,給予情感上的支持。即便他們經常都願意去學習,但直接、具體且理性的溝通方式仍是比較舒服的。一位受訪者曼裴,就在訪談時對研究者因聆聽她的挫折經驗而回應關懷而感到不自在,她說:

我其實覺得說對亞斯跟一般人的方式真的要差異很多,就是你愈理性、愈不人性,對我們來說,就是愈好。就是你愈減少情感的部分,我們會覺得那是一個我們愈來愈舒服的方式。可是你如果對一般人你不要這麼理性,你不要這麼硬;就是你要柔軟,就是愈輕鬆愈好,這樣子。

從亞斯的例子看來,不論年齡大小為何,社交常規經常需要非形式性的理解。要維持社會互動,體察深層的非正式意涵,有時比遵守明文規範更重要。個人處在不同的關係位置中仍需要彈性調整常規、因脈絡而制宜,否則將被標定為異常。「合眾」作為一種童年的社交規範,期待孩童的個人性不要在團體中過於突兀;到了成年,看似有更多自主展現的機會,實則對社交常規的要求更為嚴格,熟諳「人情世故」成為難以言明卻至關重要的互動要求。

值得注意的是,亞斯成人的社會地位可能突顯或掩蓋他們不利的社交能力。就像何明修曾在巷仔口文章中提到(地位低的)「賤人」比「非賤人」更需要「矯情」一樣,「看長官臉色」、「解讀(長官)言外之意」,原本就是職場小蝦米必學的生存法則,卻也是亞斯成人經常遭遇到的困難。例如受訪者含脈提到長官常會用「你為什麼要這樣做」來表達對他做法的不認同,但他往往第一時間無法理解「他不是真的要問為什麼,他是在質疑你」,而會拼命解釋自己的理由,反而使長官常覺得他在為自己的錯誤找藉口。錫宇也提到:

長官他和顏悅色跟我講你要怎樣、怎樣比較好喔,但其實他背後的意思 就是說你一定要這樣作,但我不知道,我以為他是建議而已。……是後來同事跑過來跟我講說,以後要改成那樣的模式,不能用原本的,長官不是建議你,是命令你,這個我就聽不出來。

對於亞斯來說,他們難以掌握非文字或言語的訊息,也不理解為什麼別人總是不能具體且直接地說,而是選擇拐彎抹角,需要他們設法解讀言外之意。這種對於體察人情世故的社交常規要求,正如上面例子所示,對位階較低的人來說更為吃重,意即往往是權力位置較低的受雇者才更需要掌握互動眉角,而有權者相對之下較不會受到課責。本文一開始提到柯文哲也是很好的例子:身為市府最高首長,他異於常規的言行可能被視為坦率敢言;但如果是低階員工有同樣的表現,則可能被視為白目無禮且不守本分。

不同性別,雙重標準

此外,社交常規也會因為性別因素而有不同。過去文獻已經指出亞斯在醫學確診人數中男童多於女童的樣態,並認為可能跟社會對不同性別的預設有關。例如本女童若表現為迴避眼神接觸,可能被解釋為符合性別氣質期待的害羞,而較不會被指認為社交異常。然而,本研究發現,隨著年齡增長,社交常規對成年女性的規範比對男性更嚴格,也因此有愈來愈多女亞斯在成年階段才確診或自我指認。例如在私領域,成年女性比男性更被期待扮演照顧者的角色,必須展現出貼心、無微不至的特質。特別是當進入母職階段,不只是當代密集母職腳本要求母親高度的情感投注以及即時的回應性,當孩子進入學齡,母親也需要表現出樂於與老師互動,甚至與其他家長打交道,以更瞭解孩子的學習狀況,或為孩子經營好的人際關係。這種鮮少課責於父親的親職標準,也使得不擅或排斥社交的女亞斯更容易受到失格的譴責。

在公領域,許多以女性為主的職場對女性員工的情緒勞動亦有更高度的要求。這不只包括女性經常處於較低的職級階序,即便已經晉升一定權力位置,還是不免被期待要比其他男性主管好講話、具有彈性,並能顧及關係。像是在服務業擔任小主管的微恩就提到,充斥著場面話的交際應酬總令她疲憊不堪,面對廠商、長官與部屬應有不同的互動規則與混雜人情,也常讓她覺得拿捏不住原則。相對上,部分男性為主的行業,特別是被認為與亞斯特質趨近的資工產業往往較不重視社交能力,即便男亞斯不擅長社會互動也不至於太過妨礙工作進行。

簡言之,這個社會對成年女性在情緒與照顧能力有更高程度的規範性期待,使得更多童年未被辨識為亞斯的女性在成年之後被迫直面自身的「異常」。本研究認為,這或許能夠解釋何以亞斯伯格症的確診在成人階段比童年階段的性別比出現翻轉的現象。正如本研究受訪者高高在自我確認為亞斯之後,懷疑父親也是,因為他總是很理性、不會表達情緒,也很少承擔情感傳遞、關係經營或照護義務。只是在過去,這樣的男性形象常被認為符合傳統的陽剛氣質,唯有在開啟「亞斯雷達」的知情者眼中,上述特質才可能與病理產生連結。

異質的互動偏好,多樣的社會常規

Erving Goffman認為,互動是個儀式化的過程,個人經常能夠不假加思索地意識且管理互動中的符號暗示,以維持社會秩序的運作。如果這樣的描述揭示出我們對「正常人」的預設,並且暗示存在一套穩定的互動腳本,那些經常干犯非明文規定的社交規則,並且難以掌握互動線索的人,就容易被視為社交障礙。本文正是以亞斯的生命經驗為例,從他們如何被界定為異常的各種互動困境,來揭示出社交常規並非固定不變的「常數」,也非從一而終的標準,而是未言明的,且經常與表面規則相反的,更與台灣社會對於性別、年齡、身分階序等其他組織社會角色的軸線相互交織,而隨著行動者的社會位置,在不同的互動關係或情境脈絡下彈性變化。這對於傾向掌握固定規則的人而言,必然在其社會生活與適應上帶來高度挑戰。

然而,社會互動原本就應該立基在關係性的相互理解過程。以「正常人」出發的腳本,可能使得亞斯經常處在不對等的互動關係中,而損害其心理健康。坊間許多關於社交技巧的訓練,也經常都是單方面的要求亞斯改變與適應,鮮少去揭示既存社會常規中正常性的霸權。若我們能以接納和互惠的基礎來重新思考共社會關係與社會秩序的構成,或許亞斯的脫稿演出,能為社會常規帶來更多創造性的修正。例如打破將「眼神直視對方」等同於「尊重對方」的象徵意義,以及欣賞他們直白、守規矩所展現的(並且是我們原本就珍視的)社會價值。期許社會常規不再只以一種社交能力為本,而是能將多元與尊重的意識帶回到具各種差異的群體關係當中,協奏成更平等且舒服的互動曲目。